开口说话像砂纸摩过嗓子,声音被按了“降噪”,同事笑你昨晚又去K歌。你摆摆手:“休息两天就好。”可嗓子有时像任性的孩子,越指望它乖,它越跟你顶牛。其实,嗓子不是爱闹脾气,它更像家门口的门铃——按响了,是在提醒屋里的人:门外有事。把“嘶哑”当小毛病,也许只是我们给自己的一句宽慰。今天,不想吓唬你,只想把话说得更贴近:哪些信号要留意,为什么容易耽误,怎么顺畅地把检查走起来,以及,日常如何照顾声音这盏小灯。

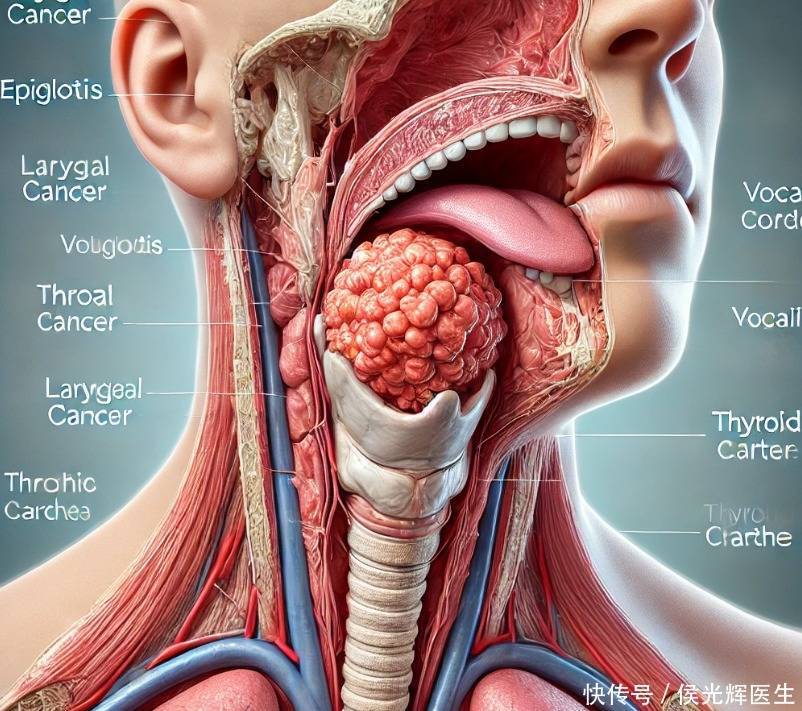

一、这些“早期信号”,请放在同一个抽屉里悉心标注

别把线索拆散,集中看看:

① 持续性嘶哑:不是唱了一晚的沙哑,也不是一场感冒后的短暂变化;若超过2–3周仍不见好,尤其你又不算频繁用嗓,务必提高警惕。

② 咽喉异物感:像卡了根细刺,吞咽不下、咳不出来,总在那儿“存在感拉满”。

③ 单侧耳痛或放射痛:咽喉没多明显,却老牵扯着同侧耳朵酸痛,止痛片也说“不”。

④ 吞咽痛或吞咽困难:吃饭像过独木桥云资管,干硬食物尤其“难搞”。

⑤ 痰中带血、间断咳血丝:不是刷牙出血,不是鼻涕倒流;痰里那一点点红,值得一个正眼。

⑥ 颈部无痛肿块:摸到“豆子”或“弹珠”,不热、不痛,却稳坐不走。

⑦ 呼吸声变粗、口气异常、讲话越说越累:像嗓门被人“拧小”,气不够用。

以上并不等于诊断,却是“给医生看的理由”。尤其吸烟、饮酒、长期反流、粉尘或油烟暴露、HPV相关风险、家族肿瘤史等人群,更要把这抽屉贴上“优先处理”的红签。一个原则:超过2–3周未解的异常,就让专业看看,别跟时间拔河。

二、为什么总被我们轻轻放过?——“小毛病”三个错觉

第一重错觉:把过度用嗓当遮羞布。演讲、带娃、开会、K歌,确实会累嗓,但劳累恢复是有节奏的;久不恢复,就不是“劳累”的锅。

第二重错觉:把感冒当万能解释。咽痛、咳、嘶哑像“感冒三件套”云资管,可普通上呼吸道感染多在两周内缓解;超时未退场,剧情就变了。

第三重错觉:“我还年轻,不会轮到我”。年龄确实影响风险,但风险不会看身份证做选择题。

嗓子的位置像城门要道,外有烟酒尘、内有胃酸反流,双向夹击;它不爱喊冤,只能悄悄给你塞条“纸条”。我们要做的,不是假装没看见,而是读懂它写的字。

三、检查怎么走,才能不慌不乱?

想象一下给嗓子“拍一张证件照”。就诊科室通常是耳鼻喉科或头颈外科;喉镜检查像把一面小镜子或细软的“摄像头”请进门,过程多为可耐受的不适,而非“惊心动魄”。医生会根据情况安排影像学(如CT/MRI)、必要时取一点组织做病理,这是“认清对手”的金标准。

若真被早期“逮到”,治疗多有余地:病灶局限时,往往可以采用微创或局部治疗,力争保留声音、保留咽喉功能;一旦拖到“后期”,治疗就像逆水行舟,声音与生活质量都可能被裹挟。别被“检查”两个字吓住,它更像是开灯——灯一亮,房间里有什么,就不再靠猜。

四、把嗓子当朋友:日常养护的“温柔而有力”

戒烟限酒是硬杠杠;烟像把砂纸,酒像放大镜,合在一起就是“加速磨损器”。少吼少喊,把冲动交给键盘;学会停顿和换气,声音也需要“打盹”。管理胃食管反流:晚餐不过量、少夜宵、饭后不立刻躺平;保持空气湿润,热水澡、蒸汽吸入对“干涩星球”很友好;避免反复清嗓,这动作像拿刷子蹭麦克风膜,越蹭越糙。

职业用嗓者(教师、主播、销售、导游等)可做发声热身:轻唇颤、哼鸣、逐步提高音量,别让嗓子一上来就“冲刺”。高危人群定期体检+年检喉镜,把风险置于光下。记住:护理是锦上添花,检查是雪中送炭,两者从不互相替代。

我们都在奔波中用嗓说话、工作、表达爱与界限。愿你把嗓子当作合伙人云资管,而不是一次性工具。嘶哑不一定是大事,但久不回头的嘶哑,一定值得回头看。给自己一个不慌不忙的决定:当那些“早期信号”叩门时,别再装作没听见;抽出半天,去见一位专业的医生。看见,本身就是一种力量。

天盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。